はじめに:商標の「似ている」は、なぜ揉めるのか

ビジネスにおいて、商品やサービスの顔となる「商標(しょうひょう)」。それは単なるマークや名前ではなく、企業が積み重ねた信用そのものです。だからこそ、「他社に似た名前を使われた」「似ていると言われて登録できなかった」というトラブルは後を絶ちません。

ここで、多くのビジネスパーソンや一般の方が抱きがちな直感的なルールがあります。

「読み方(音)が似ていたらアウト。商標は似ていることになるはずだ」

確かに、スーパーマーケットの店頭で商品を口頭で探したり、ラジオCMで商品名を聞いたりする場面では、「音(称呼)」が記憶の頼りです。そのため、音が似ていることは、消費者が商品を取り違える(誤認混同する)大きな要因となります。

しかし、ビジネスの世界はそれだけではありません。

数百万円もする産業機械、専門家しか扱わない化学素材、仕様書に基づいて発注される部品——こうした市場では、果たして「音が似ている」だけでプロたちが商品を間違えるでしょうか?

この問いに対し、最高裁判所が明確な答えを出したのが、商標法の実務における記念碑的判決、「氷山印(ひょうざんじるし)事件」(最高裁昭和43年2月27日判決・裁判所HP)です。

本件で争われたのは、「ひようざん」と「しょうざん」という、音の響きが比較的近い2つの商標でした。しかし、最高裁は「類似ではない(混同のおそれなし)」という結論を下しました。

なぜ、音が似ているのに「非類似」なのか?

その鍵を握るのが、「取引の実情」という考え方です。

本稿では、この事件の全貌を、(1)事案の概要、(2)争点と主張、(3)裁判所の判断ロジック、(4)現代ビジネスへの応用の順に、法的な根拠を明示しながら詳細に解説します。

第1 事件の概要(何が争われたのか)

1. 当事者と手続の位置づけ

本件は、他社が商標権を侵害したとして訴える「民事訴訟(侵害訴訟)」ではなく、特許庁による「商標登録の拒絶処分」が正しいかどうかを争う「行政訴訟(審決取消訴訟)」です。

-

原告(被上告人):日東紡績株式会社

-

日本の繊維メーカーであり、本件では自社が出願した商標の登録を目指す立場です。

-

-

被告(上告人):特許庁長官

-

商標登録の審査を行う行政庁のトップです。本件では「この商標は登録できない」とした自庁の判断(審決)の正当性を主張する立場です。

-

2. 問題となった2つの商標

争いの中心は、日東紡績が出願した商標(本願商標)が、すでに他人が登録していた商標(引用登録商標)に似ているかどうかにありました。

(1) 本願商標(日東紡績が出願したもの)

-

構成:黒色の円形輪郭内を上下に二分し、上半部に空、下半部に海、中央に海面に浮き出した氷山の図形を描いています。その周囲に、「硝子繊維」「氷山印」「日東紡績」の文字を配した、図形と文字の結合商標です。

-

指定商品:旧商標法施行規則第26類「硝子繊維糸」

※硝子繊維糸とは、ガラスを繊維状にした工業用素材です。

(2) 引用登録商標(先に存在した登録商標)

-

構成:「しようざん」の文字のみからなる商標(平仮名左横書き)

-

指定商品:旧商標法施行規則第26類「糸」

※「糸」という広い概念には、「硝子繊維糸」も含まれるため、両者の商品は同一または類似の関係にあります。

3. 紛争の経緯

-

特許庁の判断(拒絶)

日東紡績の出願に対し、特許庁は「先行する登録商標『しようざん』と類似している」として登録を拒絶(拒絶査定)し、その後の不服審判(特許庁内の再審理)でも「請求は成り立たない」として拒絶を維持しました(審決)。

特許庁の理屈はシンプルです。「氷山印」からは「ひようざん」という音が、「しようざん」からは「しょうざん」という音が生じる。これらは音が似ており、商品も同じ「糸」の仲間なのだから、混同するおそれがある、というものです。 -

東京高等裁判所の判断(逆転)

これに不服がある日東紡績は、東京高等裁判所に提訴。東京高裁は、特許庁の審決を取り消し、「両者は類似しない」と判断しました。 -

最高裁判所への上告

特許庁側はこれを不服として上告しましたが、最高裁は上告を棄却。これにより、東京高裁の「非類似」という判断が確定しました。

第2 争点(「似ている」とは何か)

本件の最大の争点は、以下の点に集約されます。

「本願商標(氷山印)と引用登録商標(しようざん)が、同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか否か」

ここでは、特許庁側(類似派)と、日東紡績および裁判所側(非類似派)の考え方の違いが鮮明に出ています。

1. 特許庁側の主張:称呼(音)の類似性を重視

特許庁は、商標の「称呼(呼び方)」を重視しました。

-

本願商標からは「ひようざん」等の称呼が生じる。

-

引用登録商標からは「しょうざん」等の称呼が生じる。

-

両者の語音を対比すれば、音の響き(音調)が近似しており、全体として相紛れるおそれがある。

-

商標の類否は、抽出された語音の対比によって決定されるべきである、という形式的な基準に重きを置いていました 。

2. 原告(日東紡績)側の主張:取引の実情を重視

一方、原告側は「形式的な音の一致」ではなく、「実際の取引現場」を重視しました。

-

外観(見た目)と観念(意味)は全く違う。

-

指定商品である「硝子繊維糸」は、一般家庭で使われる手芸用の糸とは異なり、特殊な工業用資材である。

-

その取引においては、商標の呼び方だけで商品を注文するようなことは行われない 。

-

したがって、プロの取引者が間違えることはない。

第3 最高裁の判断枠組み(ここが“基本判例”たる所以)

最高裁判所は、個別のあてはめの前に、商標の類否判断に関する「基本ルール(規範)」を示しました。この部分は、今日の商標実務でも金科玉条のように引用される極めて重要な部分です。

1. 類否の最終基準=「出所混同のおそれ」

最高裁はまず、商標が似ているかどうかの判定基準について、次のように述べました。

「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきである」

つまり、「形が似ているか」「音が似ているか」というのは途中経過の話であり、最終ゴールは「市場において、どこの会社の商品か分からなくなる(混同する)リスクがあるか」だというのです。これは、商標法の目的が「需要者の利益保護」と「業務上の信用の維持」にあることを踏まえた、実質的な基準です。

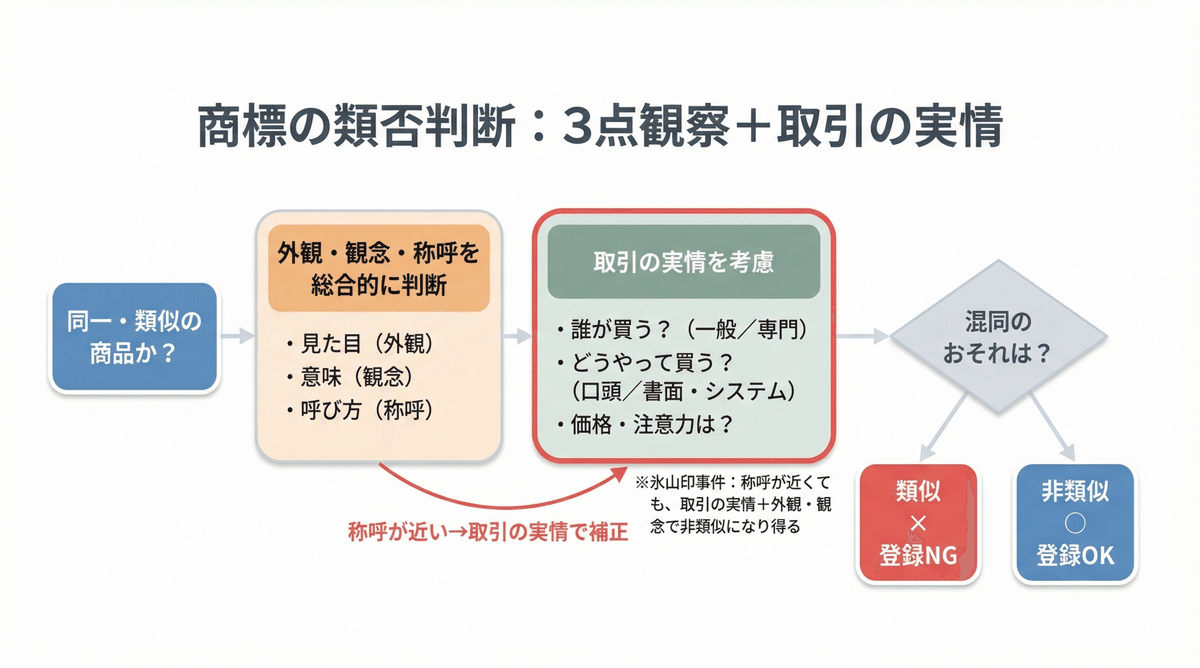

2. 「3点観察」の総合判断と「取引の実情」

その混同のおそれを判断するために、最高裁は以下の手法を提示しました。

-

総合考察:商標の「外観」「観念」「称呼」等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。

-

取引の実情:その商品の「取引の実情」を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。

3. 3点観察の相対化(一応の基準にすぎない)

さらに最高裁は、画期的な判断基準を示します。

「外観、観念、称呼の類似は、混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎない」

したがって、以下のような場合には、たとえ一部が似ていても「非類似」としてよいとしました。

-

3点のうち1つ(例えば称呼)において類似していても、他の2点(外観・観念)において著しく相違する場合。

-

取引の実情等によって、商品の出所に誤認混同をきたすおそれが認めがたい場合。

これは、従来の「音が似ていれば原則アウト」という硬直的な運用に対し、「他の要素や取引の実態を見て、間違いようがないならセーフにしてよい」という柔軟な判断を許容するものです。

第4 本件への当てはめ(なぜ「非類似」なのか)

では、この基準を「氷山印事件」に当てはめるとどうなるでしょうか。最高裁は、東京高裁の認定を是認する形で、以下の3つのロジックで「非類似」を導き出しました。

1. 外観・観念における決定的な相違

まず、見た目と意味の違いは明白でした。

-

外観:本願商標には「氷山の図形」や「硝子繊維」「氷山印」「日東紡績」という漢字・文字が含まれています。対して引用商標は「しようざん」という平仮名のみ。見た目は全く異なります。

-

観念:本願商標からは、図形や文字を通じて「海に浮かぶ氷山」という明確なイメージ(観念)が湧きます。一方、引用商標「しようざん」からは、特定の「氷山」の意味合いは生じません(単なる音の並び、あるいは「勝山」「小山」など様々な漢字が想起され得ます)。

-

この点における非類似は、上告人(特許庁)も争わないほど明白でした。

2. 硝子繊維糸の「取引の実情」

本件の最大のポイントはここです。

最高裁は、指定商品である「硝子繊維糸」の特殊な取引状況に着目しました。

-

取引者の属性:硝子繊維糸は、一般市民を直接の相手方とせず、特定の範囲の専門的な取引者によって取引される比較的高価な商品である。

-

識別の方法:このような取引では、商標の称呼(音)のみによって商標を識別し、出所を知り品質を認識するようなことはほとんど行われない。

つまり、プロ同士の取引では、電話口で「ひょうざんをくれ」と叫んで注文するようなことはなく、仕様書やカタログ、注文書(外観)を確認して取引するため、音だけで取り違えるリスクは極めて低いと認定されたのです。

特許庁側は、「商標の称呼が似れば混同が生じるというのは経験則だ」と反論しましたが、最高裁はこれを退けました。

「一般取引における経験則はそのままには適用しがたく、商標の称呼は、取引者が商品の出所を識別するうえで一般取引におけるような重要さをもちえない」

これは、「称呼が無意味だ」と言っているのではなく、「この業界においては、称呼の重要度が低い」という重みづけの判断です。

3. 「ひ」と「し」の称呼の類似性について

称呼そのものについても、裁判所は慎重な検討を加えています。

本願商標の「ひようざん」と、引用商標の「しようざん」

裁判所は、これらが「比較的近似する」ことは認めつつも、「ひ」と「し」の語頭音の相違は認識可能であるとしました。

特許庁側は、「ひ」と「し」の発音が区別されにくい地域(方言など)があることを懸念しましたが、裁判所は、前述した「取引の実情(プロの取引)」や「外観・観念の顕著な相違」を併せ考えれば、たとえ音が似ていても取り違えるおそれはない、と結論付けました。

第5 本判決の意義(“何が変わった”のか)

1. 形式的判断から実質的判断への転換

本判決以前の実務、あるいは伝統的な審査の現場では、どうしても「3点観察」の各要素を形式的に比較し、「1つでも似ていれば類似」とする傾向がありました。

しかし氷山印判決は、「類否判断のゴールは混同防止にある」という原点に立ち返り、3点観察を相対化しました。これにより、一見似ている商標であっても、市場の実態を立証することで登録や使用が認められる道が大きく開かれたのです。

2. 「取引の実情」の重要性の確立

本判決以降、商標の類否判断において「取引の実情」は必須の考慮要素となりました。

これは登録の場面(審決取消訴訟)だけでなく、実際に権利侵害が争われる「侵害訴訟」においても同様に適用されるルールとなっています(後の「大森林事件」や「小僧寿し事件」など)。

ただし、注意点もあります。最高裁は、本件で認定された取引の実情について、「局所的あるいは浮動的な現象と認めるに足りる証拠もない」と述べています。

つまり、「たまたま私の周りではこうです」という個人的・一時的な事情ではなく、その業界全体に通じる普遍的な商慣習として「取引の実情」を証明する必要がある、ということです。

第6 現代ビジネスへの応用(BtoB・ネット取引の視点)

昭和40年代に出されたこの判決は、現代のビジネス環境において、より一層の輝きを放っています。

1. BtoB(企業間取引)における商標戦略

現代のBtoBビジネス(電子部品、化学素材、医療機器、SaaSなど)は、氷山印事件の「硝子繊維糸」と非常によく似た構造を持っています。

-

専門家による取引:購買担当者は製品知識を持っており、安易な混同をしにくい。

-

型番・仕様書管理:口頭注文ではなく、Web発注システムや書面での発注が主。

-

高額・長期契約:慎重に検討してから購入する。

こうした市場では、競合他社とネーミングの音が多少似てしまっても、「外観や観念が異なり、かつプロ向けの市場である」ことを主張・立証することで、商標登録を勝ち取れる(あるいは侵害を回避できる)可能性が高まります。氷山印事件のロジックは、BtoB企業の知財戦略における強力な武器となります。

2. ネット取引(Eコマース)と「視覚」の優位

また、現代のECサイトやアプリを通じた取引も、「称呼の重み」が低下している一例と言えます。

スマホで買い物をするとき、私たちは商品を声に出して注文することは稀です。画面上のサムネイル画像(外観)や、商品説明文(文字情報)を見てクリックします。

つまり、現代の取引の多くは「耳」よりも「目」に依存しています。

「外観が違えば、音の類似はカバーできる」という氷山印事件の教えは、視覚情報優位のネット社会において、むしろ適用範囲が広がっていると言えるでしょう。

まとめ:この事件が教える、商標判断の“姿勢”

氷山印事件の結論は、「音が似ていてもセーフになるラッキーな事例がある」という例外処理の話ではありません。最高裁が示したのは、法の解釈におけるもっと根源的な姿勢です。

「机上の空論で比較するのではなく、市場のリアリティを見よ」

商標法が守りたいのは、記号の独占ではなく、公正な競争秩序です。

「ひようざん」と「しょうざん」。音だけ聞けば似ている二つの言葉が、ガラス繊維というプロの現場では明確に区別されていた事実。裁判所は、この「現場の事実」を尊重し、形式的なルールよりも優先させました。

もしあなたが今後、商標の類否判断に迷ったときは、一度PCの画面から目を離し、「実際の売り場」や「取引の現場」を想像してみてください。

「現場の人は、本当にこれを間違えるだろうか?」

その問いかけこそが、氷山印事件から受け継がれる、最も正しい商標リスクの評価方法なのです。